http://lamplight.ho-zuki.com/ [灯火]

依存症

・時代設定が明治初頭

・拳銃

・薫君が悪役ポジ

大丈夫な方のみ、ご覧ください。

↓スクロールしてね↓

長いようで短いような、そんな寝ていたのかさえ曖昧な眠りから覚め、始めに感じたのは畳の匂いだった。

目を開けた俺を見下ろすのは紺色の着物を着た見知らぬ顔の老人で、傍には若い巫女も居た。

「気分はどうだね?」

「……寝た気がしない」

「そうだろう」

老人は頷いて、掛け布団を捲り、俺が着ているらしい白い着物の襟を僅かにずらすと眉間に皺を寄せた。

この人は医者なんだろうか。どこも辛い場所などないのに、何で俺は見知らぬ部屋で横になっているのだろう。

思えば、自分の名前すら思い出せないことに気づく。

「俺、どっか悪いの?何も覚えてないんだけど」

「大丈夫。起きたばかりなのだから、当然のように皆経験することだ。さて、眠り足りないのなら私達は少し席を外すから、眠りなさい」

老人が席を立ち、傍にいた巫女に着物の襟を整えられ、布団を被せられる。

頭に手を置かれ、眉間には皺を寄せてちぐはぐに微笑みかけてくる巫女は何か言いたそうに口を動かすけれど、言葉にはせずに老人の後をついて部屋を出て行ってしまった。

3文字の言葉。何の検討もつかない。

「何だったんだろ…」

次第に廊下をすり歩くような音が消えていき、静寂がやってくる。

体を起こせば、正面と右手に障子張りの扉が見え、障子の色から窺える外は真っ暗ではなく、どんよりとした曇り空という印象を受けた。

言葉は覚えている。物の名前も何か分かる。だけど、どんなに頭の中を巡らせてみても、思い出のようなものは何もなく、自分の名前さえも思い出せない気持ち悪さに、頭痛がしてくる。

部屋の中は知らなくても、もしかしたら外は知っている場所かもしれない。

そう思って、膝歩きで障子の傍まで行くと、少し遠くで慌しい音が聞こえてくる。

扉を開けなくても聞こえてくる声に耳を傾けてみると、さっきの老人の声と若い男の声だった。

「欠陥した魂を素材にするなど聞いておらなんだが」

「そんなの途中で気づくもんでしょ?もしかして、もう移しちゃった?」

挑発するように言う若い男の声は冷静なようでいて、怒気を含んでいるようにも聞こえる。

「……器に定着させてから経過で判断するものなのだよ」

「だったら廃棄していいよ。そうして、欠けた魂がまあるくなるまで繰り返してよね。いつまでも翔ちゃんが動くように」

「だが、繰り返せば繰り返すほど魂は削られていき、定着後の寿命が短くなってしまう。それならば、今のままでも2ヶ月の猶予はあるのだから、その間に魂を修復された方が」

「そんなこと僕に出来るわけないし、まだあの2人に教えてやるつもりなんかない!翔ちゃんは僕だけのものなんだから」

「廃棄する前に会われていかれますか?もう眠られている頃だと思いますよ」

今度は女の声。

「うん…そうしようかな…」

よく分からない話だったけど、魂だなんて宗教の一種なのだろうか。

外の様子を見るのはやめにして、大人しく布団に入りなおす。

布団を整えて寝転ぼうと思った時、真正面の障子に3人の人影が落ちて、通り過ぎるのかと思えばそのまま立ち止まった。

え、俺の部屋…?他の部屋と間違えてるんじゃねえの?

「やっぱ止めにする…息してるの見たら…抱きしめたくなる」

あぁ、別の部屋に行く途中だったのか。そう思ったのに続けて思わぬことを口にした。

「そうしたら、殺せなくなっちゃう」

…殺せなくなるってなんだ?ここは医者の家じゃ…ない…?

「そうですね…」

障子に手を添えられ、ガタっと音が鳴り、俺は肩をビクつかせた。

「じゃ、また来るよ。翔ちゃん、おやすみなさい」

小さく呟くように言った声は確実にこの部屋に居る俺に語りかけているようだった。

つまり、女が眠っていると言ったのは俺のことで、さっきの男が言った翔というのが俺の名前だということだ。

でも、廃棄って何?殺すってこと?俺を?欠けた魂…?…器に定着…寿命。

抱きしめたくなる、そうしたら、殺せなくなる…?

だったら、今出て行けば殺されないということにならないか?

「お見送りいたします」

そう思ったら、俺は部屋を飛び出していた。

「待て…!」

廊下に出て目にしたものはさっきの巫女と老人、そして金髪の小柄な男だった。

金髪の男は俺の声に反応してぴたりと足を止めたけれど、振り返らずに低い声で言った。

「寝てるんじゃなかったの?」

「も、申し訳ありません…」

「な、なぁ…お前、俺の知り合いなんだろ?…ここ、どこなんだ?俺さ…何も、覚えてなくってさ…」

一歩間違えれば殺されてしまうのだと思ったら、声が震えた。

「翔…ちゃん…教えても意味ないんだけど、あなたの名前は翔っていうんだ。でも、ごめん。綺麗に治ったら会おうね」

男は振り向かず歩き出してしまって、追いかけようとしたら前に立ちふさがってきた巫女とぶつかった。

「ま、待てよ!おい、待てって!なぁ…!!」

叫んで手を伸ばすと、巫女が俺の体を抑えながら耳元で小さく言った。

「逃げて。殺されてしまう」

驚いて巫女を見ると、前と同じように眉間には皺を寄せてちぐはぐに微笑んでいた。

あの時、この人が口を動かしていた言葉って…。

「ごめんっ!」

俺は老人に向かって巫女を押し退けて、2人が後ろに倒れた隙に廊下から地面に飛び降りた。廊下が外に面しているところで助かった。

とにかく走りながら、目にしたのは長い階段の先にある赤い鳥居で、階段の両脇には緑の茂みがあり、赤や黄色に色づいた木々も植えられている。外には人影らしい人影は見当たらない。

まずはそこに逃げ込み、辺りを見回して見覚えがある方向へと進めば、なんとかなるかもしれない。

体を低めて茂みに向けてただ走った。履き物はない。冷たい砂利道で走り辛く、転びそうになるけれど手をついて、また駆け出す。

その繰り返しで、なんとか茂みにたどり着きそうなところで、さっきの金髪の男の声が背後から飛んできた。

「翔ちゃん、どこ行くの!?」

何か言うべきかと立ち止まったけれど、その瞬間に大きな音が響いた。

驚いて振り向けば、金髪の男が空に向けて握っているものが拳銃で、さっきの音は銃声であったと知る。

帯刀していない代わりに拳銃だなんて、珍しくて目を疑った。

「翔ちゃんはそうやってまた僕から離れていくんだね!記憶もないくせに!!……そっか…うん、そうだよね…。分かった。頼んだよ」

その声に呼応するように建物から飛び出してきた数名の男達の手にも、神社に似合わない銃が握られていた。

「はい。狙うのは足だ!仕留めろ…!」

慌てて目の前の茂みに逃げ込むと、思っていたよりも急な坂になっていて転がり落ちた。

地面には落ち葉が溜まっていて、それほど痛くはなかったけど、山のような地面が途切れて茂みから外へと体が放り出されてしまう。

「そう遠くまで逃げられないはずだ。探せ!」

遠くでそう聞こえて、俺は再び走り出した。

整えられた土の道路脇には細い排水溝が伸び、民家がちらほらと見えて、田んぼが多く、収穫され日干しされている稲がいい隠れみのになった。

ただ、この風景に見覚えがあるかといえば全くなく、隠れられる場所のみを辿って行くだけだった。

転がった拍子で白い寝着が汚れて裸足だったせいもあって、通りすがりの人には不審な目を向けられ、助けを請う気さえ起きなかった。

そうして、民家の影に隠れて、走ってを繰り返していると、小さな峠が見えてきて、山の茂みに隠れつつ駆け上がる。

足も痛くて、息は切れ、血反吐が出そうだけど、そんなことに気を使っていられない。

立ち止まって見つかれば殺されるのだから、息を潜めて、出来るだけ遠くまで走って、やれることは全部やらないとダメだと思った。

峠の先まで行くと曇っていたはずの空に夕日が射して、応援されているような気がしてくる。

夕日に向かって踏み出そうとした足が木の幹に取られて、前のめりに転んでしまう。

手をついて体を起こして、擦り剥いた腕や膝を摩って、肌蹴た着物をぎゅっと着なおして、また走り出す。

どこまで走ればいいんだろう。

逃げ遂せる保証もなく、ただただ走ることの苦痛さ。

履き物があればマシだっただろうか。そう思って、血が滲む足の裏の泥を払い、着物の裾を破いて包帯のように何度か巻き、布の端を甲の足首よりに結んで、余った布を裏に回してまた結ぶ。

それをもう片方にも巻いて立ち上がり、その場で何度か土を踏みしめて、具合を確かめる。

うん、裸足よりマシだ。

一人でそう頷いて、また走り出す。

もうずっと走っているのだから体は温まるけど、着物を破いたせいで、膝が見えそうなほど丈が短くなってしまって、日が落ち始めて冷たくなった空気が肌に痛かった。

銃を手にしていた割りに、神社を出てから追っ手を見ていないのが不思議だった。

銃など持っているから表立って動けないのだろうか。

そんなことよりも、とにかく峠の麓まで行って、茂みに身を潜めて野宿しよう。

そう決めた矢先に、麓の町が見えてきて俺は足を止めた。

神社があった村よりは明かりが多く、人が集まっている様子だった。

立ち止まるたびに噴出す汗はもう何度目だろう。

息をついて、ぎゅっと着物の襟を掴む。上下に胸が動いて、荒かった呼吸が落ち着いていく。

何もない静かな場所よりも、ざわざわと人の声がする方が落ち着く気がする。

傍にあった木に寄りかかって、町を眺めながらゆっくりとその場にずり落ちる。

パキパキと木の枝が鳴り、色づいた葉が俺を取り囲んで色とりどりの座布団のように思えた。

急激な疲労感で眠気が襲ってきて、重くなった瞼が上げられない。

木々のざわつきと雨音で目を覚ました俺は、あのまま眠っていたのだと知る。

小雨だったためか、木の根元で眠っていたのもあって幸いにもさほど濡れてはいなかった。

まだ日は昇っていないのか、辺りは薄暗い。

村の方角を見れば空は曇天で、真正面に夕日があったということは雲は町の方には流れないかもしれない。

そう思って、辺りを見回して人が居ないことを確認してから、立ち上がる。

体が重くて膝が崩れそうになるけれど、踏ん張りを強めて一歩一歩、町の方へと踏み出す。

注意していたはずなのに湿った落ち葉に足を滑らせ、盛大に前に転んだ。

「いったたた…」

地面に手をついて起き上がろうとした時、ふと思った。

食べ物の知識はあるけれど、これだけ疲れているのに空腹にならないこと。

それはまだいいとしても、排泄したいと思わないことも気になった。

何も飲んだり食べたりしていなくても、ある程度は行われるはずのことで首を傾げた。

ただこれだけ走っているのだから喉だけは渇く。

昨日、散々走って汗をかいたまま寝てしまったのと、泥まみれで体から滲み出る僅かな血の匂いさえ鼻につく。

雨に濡れれば体が冷える、そう思うけど、空が見えるところまで移動して雨に打たれてみることにした。

洗い流すことが出来るなら、少しでも気が紛れるかもしれない。

そんな期待をするだけ無駄だったらしい小雨は町の方へと歩くにつれ、霧雨のようになり、ついには止んでしまった。

再び木の陰に隠れるように落ち葉の上を歩いて、峠を下っていく。

数ある擦り傷が熱を帯び、じんじんと痛み出して、早くも雨に濡れるのは失敗したと思った。

血が出て痛みや匂いを感じ、汗や熱が出るのに、食欲もなく、排泄もしない。

生き物らしいのに、実に生き物らしくない面を持つ俺は一体なんだというのか。

何か食べようと思えば食べられるのだろうか。

体が重いことは確かで、記憶がなくなる前の俺は久しく運動していなかったのかもしれない。

家族って居たのかな?居たとしたら、どんな人たちなんだろう。

そもそも、俺の顔ってどんなだっけ?

鏡なんてないし、だいぶ歩いてきてしまったから、顔を映せる水溜りのようなものもない。

髪の色を見てみると、金髪で、手には泥がついているけれど、着物の袖を捲れば白い肌をしている。

腕も足も細く、お腹も特に出ているわけでもないし、体自体が小柄な方だと思った。

俺を殺そうとしている金髪の男は俺の兄弟か親戚か何かなのだろうか。

ただ走っている時は必死でどうすれば逃げ切れるのか、ということしか頭になかったけれど、追っ手がなくて緊張感が抜けてしまったのか、色んな疑問が頭を駆け巡る。

そうして、答えのない疑問を浮かべていると、いつの間にか畑に出ていて、峠を下りきっていたようだった。

目の前にはたくさんの瓦屋根の建造物が立ち並び、どちらかというと落ち着いた雰囲気がある町で、昨日の夜はなかなかに賑わっていたはずだけれど、祭りの後の静けさとでもいうのか、日が昇り始めたこの時間でも人はほとんど居なかった。

昨日の村で見かけた人とそう変わらず、近寄りもしないし、どこかに行けと言われることもなく、遠くから物珍しそうに見てくるだけで奇妙な感覚だった。

見かけた人はみんな黒髪で、きちんと着物を着ているのに対し、俺はこんなぼろぼろな格好で金髪に色白だから言葉が通じないと思われているのかも。

ここは日本で、俺も日本語が話せて、他の言葉は分からないから、俺は日本で生まれて日本で育ったはずで、自分が外国人だなんて認識がないのは、俺が記憶喪失だから忘れているだけなのかもしれなかった。

それにしても、この町にも見覚えがない。

とにかく、人目がつきにくいように建物と建物の間に入り込む。

路地は木材や荷物が置かれていて、人一人がやっと通れるほどの狭さだった。

建物の高めの位置にある窓にはすだれが掛かっている。

飲み物が欲しい。今度、誰か見かけたら、聞いてみようか。

お金はなくても、水くらいなら恵んでくれるかもしれない。

路地を曲がって、広い通りの方へと足を進めると、くずかごで道を塞がれてしまっていた。

顔だけ覗かせてみると、勢いよく走っていく人にぶつかりそうになって、尻餅をついた。

走っていった人は忙しかったのか、こっちも見ずに軽く謝ってまた走っていった。

くずかごに隠れるようにしてしゃがんだまま蓋に手を置いて、膝をついてぎりぎり向こうが見えるぐらいまで顔を上げて様子を窺った。

この町に着いたときよりは、人が起き出したのか人通りもそれなりに増えている。

「これはそこに捨てといて」

「はーい」

2人の女の声が聞こえて、思わずくずかごから手を離して、隠れるようにその場に伏せた。

想像通り、俺が隠れたくずかごの蓋を開けて、また閉める音がする。

人を見つけたら飲み物をもらえないか聞く予定だったのに、このまま隠れているだけじゃ、到底無理な話だと顔を上げようと思ったその時、男の声がした。

「お尋ねしますが、この辺りで金髪の男を見かけませんでしたか?」

「……?この辺りで金髪といえば、2年前ごろに引っ越してこられた方がそのような髪の色をしていらっしゃったかと」

若い女の言葉に、別の男がため息をついた。

「はぁ、そうですか。我々が探しているのは――」

「ん、なになに〜?僕のこと探してるの?」

言いかけた男の言葉を遮るようにして、また別の男の声がする。

「あぁ、いや。金髪は金髪でも小柄な男性を探しているんですよ。ちょうどこちらの女性ぐらいの身長だと聞いているのですが、見かけませんでしたか?」

「ううん。日本ではまだ珍しいですよね〜金髪って。あ、最近見てないですけど、小さいなら薫君なんじゃないかなぁ?たまーにおうちに遊びに来てくれますよ」

「その来栖さんのご親戚らしいのですが、家を飛び出してしまったらしく」

「そうなんですかぁ。うーん、ちょっと分かりません」

「では、見かけましたら、警察か直接、来栖さんの方へご連絡を」

「「はい」」

女の人と後から来た男の声が重なり、残された2人が話し始める。

「日本語お上手ですね〜」

「ふふっ。僕は日本語は話せますけど、ほんの少しのフランス語しか話せませんから、上手と言われると変な感じがします」

「もしかして日本に長く住んでいらっしゃるんですか?」

「5歳ぐらいからこっちで過ごしてますよぉ」

「そうなんですね〜。…あ、すみません。店の準備があるので失礼します。そこの団子屋をしているので、お暇があればぜひ外国のこと教えてください」

「はぁい。お仕事頑張ってくださいね〜」

小走りで去っていく音が聞こえてくるけれど、残された男の足音はせず、ただじっとどこかに行ってくれるのを待つしかなかった。

警察が探しているのは多分俺のことで、金髪の薫とやらが話題に上がったとき、警察はその来栖さんと言った。

あの金髪の小柄な男が薫という人物なのかもしれない。

俺を殺そうとしているやつが、今ここにいる金髪らしい男と繋がっている。

見つかるわけにはいかない。息を潜めて、震えそうになる肩を抱いて身を縮めた。

しばらくそうしていると、男は背伸びするような声を出す。

「ううーん、やっぱり一生懸命な子ってかわいいなぁ」

男はそう言いながら、やっとで去っていった。

そのままそこで立っていたのは、さっきの若い女の働きぶりを眺めていたのかもしれない。

ほっと息をついて、何か頭を隠せるようなものはないかと辺りを見回す。

本で頭は隠せないし、布のようなものがあればいいんだけど…。

とりあえず、ないよりはマシかと思って、着物の襟を頭に被せるように上げてみると、足に巻くのに使った分で短くなっていた丈が更に短くなり、太ももが丸見えだった。

これはダメだと身を屈めたまま着物を整えていると、広い通りとは反対の路地の方から足音が聞こえる。

もう町の人全員が俺のことを探していると思った方がいい。

殺しを働こうとしている奴らが、まさか警察まで使って俺を追いかけるなんて予想外だった。

事情を話せば保護してくれるかもしれないけれど、あいつらは拳銃を持っているのだから警察と関係があるのかもしれない。捕まったら終わりだ。

広い通りに出て行けないなら、路地から来る相手が俺のことを知らない方に賭けてやり過ごすか、どうにかして逃げるかだ。

少しだけ顔を上げて路地の方を見ると、曲がり角から現れた人の足が俺の方に向かってくる。

考えてる暇もない。相手が倒れることに期待して、勢いよく体当たりしようと、その人物の方へと駆け出した。

ぶつかりそうになった時に見えた相手は若めだけどごつい顔をした男だった。

相手は倒れるどころか、俺の腕を掴みあげて路地の中の方へと歩き出す。

警察か誰かに見つかるかもしれなくて声を出せず、路地の角を曲がったところで乱暴に背中から地面に叩きつけられた。

「きったねえ小僧だな…でも、こいつを警察に突き出せば…」

逃げようと背を向けると、足首を捕まれて男の方に引きずられて、圧し掛かられて片腕を捕まれる。

男が懐から何かを取り出している隙に、空いた方の肘で男の頭を殴ろうとしたら空振ったのにも関わらず、男の呻き声が聞こえてくる。

「何…」

「しっ、静かに」

見上げれば、そこには金髪は金髪でも橙がかった髪の色をして眼鏡を掛けている、何より背の高い男がさっきの男を肩に担いでいた。

気絶しているのか動かなくなった男をその辺りに置きながら、小さく声をかけてきた。

「…大丈夫?」

それは間違いなく、警察と話していた男の声だった。

さっきまで広い通りに居たはずなのに、いつの間に路地に入ってきたんだろうか。

これだけ背が高いのならくずかごで身を隠していた俺が見えていたのかもしれない。

だとすれば、警察と話している時に俺のことを告げなかったのはどうしてだろう。

逃げられないように確実に捕まえるため?

「大丈夫なわけねえよ。助けたふりして、自分の手柄にするつもりなんだろ」

そう言いながらじりじりと後ずされば、男は俺に近づきながら着ていた羽織を脱ぎ、それを大きく広げて俺の頭から体を包み込んだ。

意味の分からないその行動に呆気に取られていると、そのまま俺を強い力で抱きしめてくる。

でも、抱きしめられた途端に、緊張して強張っていた体が落ち着いてやっとまともに息が出来た気がした。

「そんなことしません。薫君にもおまわりさんにも絶対に連絡しませんから、安心してください」

「…なんで」

「何があったのかは知りませんが、そんな格好になるまで必死に逃げて来たんでしょう?だったら、僕は守ってあげたいなって思っちゃいました。薫君には内緒ですよ」

そんなこと信じたらダメだ、そう思うのに口から出た言葉は違っていて。

「そんなことしたらお前が――」

「ふふっ僕の心配してくれるんですか?でも、見つからなければいい話…。僕は本当は家から出たらダメなんです。だから、一緒に人の目から隠れてみませんか?」

真意を掴み損ねそうな柔らかい口調で、そう囁く声がひどく優しく感じる。

それに抱きしめられている、この温もりが心地よく感じるのは寒いから、だけだろうか。

そう思った直後、男は俺が感じた疑問の答えのようなことを言った。

「正直言うと、僕あなたのこと見覚えがあるんです。今までそんなことを感じたのは初めて。…もしかすると、前世で運命の相手だったのかも…」

でも、俺の顔をちゃんと見たわけでもないくせに、何でそんなことが言えるんだ。

「運命って…あいつから写真かなんか見たんじゃねーの…?俺は覚えてねーけど、前に会ったことあるかもしれないし」

記憶喪失だということは言わない方がいいと思って、それとなく言っておく。

もし記憶喪失だと言えば、本当のことかも分からないことを吹き込まれる可能性が高まってしまう。

「ううん。写真も見たことないし、今日初めて会ったんだよ。とにかく、そろそろ行こう。僕を信じて」

行くあてもないし、危害を加えるそぶりもないから、小さく頷くと、男は俺を横に抱き上げた。

「…足こんなでも歩ける」

着物は泥まみれで、脚には擦り傷が多く、足の裏に巻いた布には薄っすらと血が滲んでいる。

見た目ほど痛くないのは、ほとんどが泥だからだろう。

「うん。僕がしたいだけだから。羽織、顔まで被ってって、これじゃ足寒そうですね…」

温もりが心地よくて、羽織とともに男の着物をぎゅっと掴む。

「お前、温かいからこれでいい」

男は微笑みながら返事をして、狭い路地を横歩きに進み始めた。

拍手ありがとうございました!

-----

特別な存在(那翔誕小説)のカットした部分の冒頭だったりします。つまり、この話の過去話が「特別な存在」になるわけですね…だから、特別な存在の最初の方が特に語り風になってたんです。

ちなみに本当に冒頭でしかないので「特別な存在」だけで実は3万文字前後あるのに、カットした部分はその倍以上あるという…(笑)なので、まだまだあります…が、カットです。

続きをアップする予定はないので別物と捉えてください。

そして、この設定を使った全く別の話が「共依存の先に在るもの」です。

こっちは砂那と砂薫要素があり、四ノ宮は双子設定ではなく、なっちゃんも人形という設定が…マジ複雑ファンタジー。

執筆2012/03月

挿絵2012/03/15?

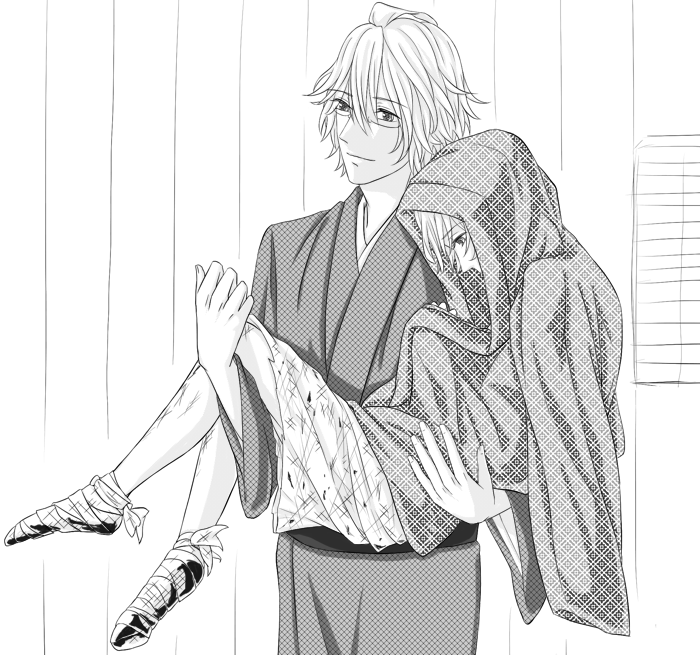

以下、おまけ。表紙みたいなキービジュアル的なの。

シリアス一直線でした。

この絵も2012/03月